【労務管理の基礎知識】36協定の対象にアルバイト・パートも含まれる?

従業員に残業や休日出勤をさせる場合には、あらかじめ『労働基準法』第36条で定められた労使協定、いわゆる“36協定(サブロク協定)”の締結が必要です。

人事・労務担当者のなかには、アルバイト・パートは36協定の締結が必要か、悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

労働基準法に基づいた労務管理を行うために、アルバイト・パートの36協定の取扱いについて理解を深めておくことが重要です。

この記事では、36協定の対象者をはじめ、違反した場合の罰則、労働時間を管理する際の注意点について解説します。

36協定の対象者

36協定の締結は、正社員に限らず、アルバイト・パートも対象です。雇用形態にかかわらず、法定労働時間を超えて働かせるかによって36協定の締結要否が変わります。

事業場によって異なりますが、アルバイト・パートは正社員よりも所定労働時間(※)が少なく、シフト制で労働時間が不規則になるケースも多くあります。しかし、労働時間が法定労働時間を超える場合には、36協定の締結が必須です。

また、36協定を締結する際は、時間外労働を行う業務の種類や、1ヶ月・1年当たりの時間外労働の上限を定めます。

※所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則などで定められた労働時間のこと。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』/首相官邸『サブロク協定をご存知ですか?』/e-Gov法令検索『労働基準法』

法定労働時間・法定休日の考え方

アルバイト・パートに対して36協定の締結が必要になるか確認するにあたって、法定労働時間・法定休日の規則を理解しておくことが重要です。

▼労働時間・休日の規則

種類 |

詳細 |

法定労働時間 |

1日8時間・1週40時間 |

法定休日 |

毎週少なくとも1日 |

上記を超えて働かせる場合には、36協定を締結します。

アルバイト・パートの所定労働時間は、一人ひとり異なるため、法定労働時間の上限と必ずしも同一とは限りません。36協定の締結は、法定労働時間の超過の有無によって判断される点がポイントです。

▼36協定の締結が不要なケース

勤務時間が9~17時(休憩時間1時間)の場合は、所定労働時間が7時間になります。この場合、1時間残業して18時まで労働させても、1日の法定労働時間である8時間を超えないため、法律上の時間外労働は発生しません。

▼36協定の締結が必要なケース

勤務時間が9~18時(休憩時間1時間)の場合は、所定労働時間が8時間になります。もし残業して所定労働時間が1日8時間・週40時間以上労働させる場合は、法律上の時間外労働が発生するため、36協定の締結が必要です。

なお、法定労働時間を超える残業や休日労働には割増賃金の支払いが必要です。残業時間のルールや割増賃金については、こちらの記事で解説しています。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』『用語の説明』『法定労働時間と割増賃金について教えてください。』/首相官邸『サブロク協定をご存知ですか?』/e-Gov法令検索『労働基準法』

36協定に違反した際の罰則

36協定を締結せずに時間外労働や休日労働をさせた場合、法令違反となるため、注意が必要です。また、労使協定を締結していても、時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間です。

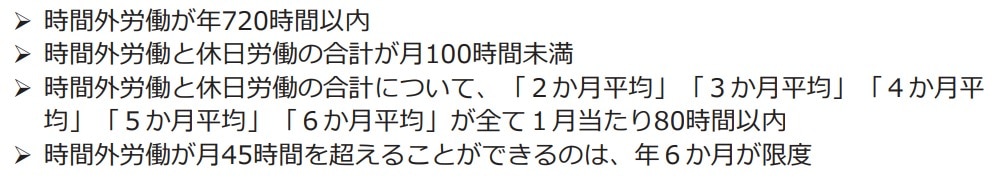

さらに、臨時的な特別な事情があり、特別条項付きの36協定を締結している場合でも、以下の労働時間を遵守することが定められています。

▼労使協定(特別条項)で定められている上限規制

画像引用元:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』

上記に違反した場合は、『労働基準法』第119条に基づいて、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

人事・労務担当者は、アルバイト・パートのシフト作成の段階で、法定労働時間を超えていないか確認することが重要です。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』/e-Gov法令検索『労働基準法』

アルバイト・パートの労働時間を管理する際の注意点

アルバイト・パートの労働時間を管理する際は、以下の2つに注意が必要です。

①18歳未満は就労制限がある

18歳未満の従業員は、労働基準法によって就労制限が設けられています。

労働時間や休日に関する就労制限の規則として定められているものには、以下が挙げられます。

▼18歳未満の就業制限に関する規則

制限 |

詳細 |

労働時間・休日の制限 (第60条) |

|

深夜業の制限 (第61条) |

22時から翌日5時までの時間帯に働かせてはならない |

18歳未満を雇用する場合は、年齢の確認だけでなく、年齢証明書を事業場に備えつけたり、保護者の同意書に署名・押印をしてもらったりする必要があります。

なお、18歳未満の高校生を雇用する場合の労働時間については、こちらの記事で解説しています。

出典:e-Gov法令検索『労働基準法』/厚生労働省 栃木労働局『年少者使用の際の留意点』/厚生労働省 茨城労働局『労働基準法のあらまし(最低年齢、深夜業の禁止、年少者・妊産婦等の就業制限 ほか)』

②有給休暇の付与が必要になるケースがある

アルバイト・パートであっても、一定の要件を満たす場合には、年次有給休暇(以下、有休)の付与が必要です。

所定労働時間が短いアルバイト・パートの場合は、所定労働日数に応じて有休を付与します。そのため、人事・労務担当者には、日ごろから労働時間・労働日数の適切な管理が求められます。

なお、アルバイト・パートに付与する有休の日数や賃金については、こちらの記事で解説しています。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

まとめ

この記事では、アルバイト・パートの36協定の取扱いについて、以下の内容を解説しました。

- 36協定の対象者

- 法定労働時間・法定休日の考え方

- 労働時間を管理する際の注意点

アルバイト・パートであっても、法定労働時間を超える、または法定休日に働かせる場合には、事前に36協定の締結が必要です。36協定の締結要否は、法定労働時間の超過の有無によって判断されます。

人事・労務担当者は、36協定に接触して罰則を受けないために、日ごろから労働時間や休日数を適切に管理しておくことが重要です。

シフト管理システム『シフオプ』は、シフト作成時に労働時間や休日数を自動算出して可視化できるほか、法令違反がある場合にはアラートが表示されるため、法令を遵守した労務管理の徹底につながります。

36協定における残業時間の上限や注意点は、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。