雇用契約書の保管期間と要件、ほかに保管義務が生じる書類を解説

雇用契約書は、従業員の雇い入れ時に、事業者と従業員の合意のもとで労働契約を締結したことを客観的に証明するための契約書です。

法律上の作成義務はありませんが、事業者と従業員が署名・捺印を行い、雇用契約書を締結することで、認識の相違や後々のトラブルを防ぐことにつながります。

雇用契約書は、労働基準法に基づいて事業場での保管期間が定められています。企業の人事・労務部では、雇い入れ時に締結した雇用契約を定められた期間、保管しなければなりません。

この記事では、労働基準法で定められている雇用契約書の保管期間と要件、ほかに保管が必要になる書類を解説します。

雇用契約書の保管期間は法律で定められている

『労働基準法』第109条で、事業者は従業員と締結した雇用契約書を、5年間保管する義務が定められています。

▼労働基準法第109条

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

上記のうち、“雇い入れに関する書面”には、雇用契約書のほかに以下の書類が含まれます。

- 雇入決定関係書類

- 労働条件通知書

- 履歴書

- 身元引受書 など

これらの保管義務は、労働基準法改正によって3年間から5年間へと延長されていますが、当面の間は経過措置として3年間の保管が必要です。

また、5年間をカウントする起算日は、雇い入れ関連の書類の場合、従業員の退職日または死亡日となります。従業員を雇用した日からではなく、従業員が退職した(または死亡した)日からカウントして5年間の保存義務が生じます。

出典:厚生労働省『改正労働基準法等に関するQ&A』/厚生労働省 大阪労働局 労働基準部監督課『労働基準法等の労働関係法規の概要』/e-Gov法令検索『労働基準法』

雇用契約書の保管要件

雇用契約書を保管する際は、管理しやすいように整理するとともに、電子媒体での保管は以下の要件を満たすことが必要です。

▼電子媒体で保存する場合の要件

- 法律で定められた事項を記載して、画面上に表示・印字できること

- 労働基準監督官の臨時点検時に、直ちに必要事項を明らかにできる、また提出できるシステムであること

- 誤って消去されないこと

- 長期にわたって保存できること など

雇用契約書の保管方法に決まりはないため、従業員の入社日順・氏名順など、事業場が管理しやすい方法で保管できます。

人事・労務担当者は、要件を満たしたうえで雇用契約書を管理できる体制を整えることが大切です。

雇用契約書の電子化については、こちらの記事で詳しく解説しています。

出典:厚生労働省 大阪労働局 労働基準部監督課『労働基準法等の労働関係法規の概要』/厚生労働省 沖縄労働局『労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう』/厚生労働省『労務関係の書類をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。』

5年間の保管義務が発生する書類

雇用契約書のほかにも、事業者に5年間の保管義務が定められている書類があります。ここでは、保管義務のある3つの書類について解説します。

①タイムカード

タイムカードは、労働関係に関する重要な書類として、事業者への5年間の保管義務が定められています。

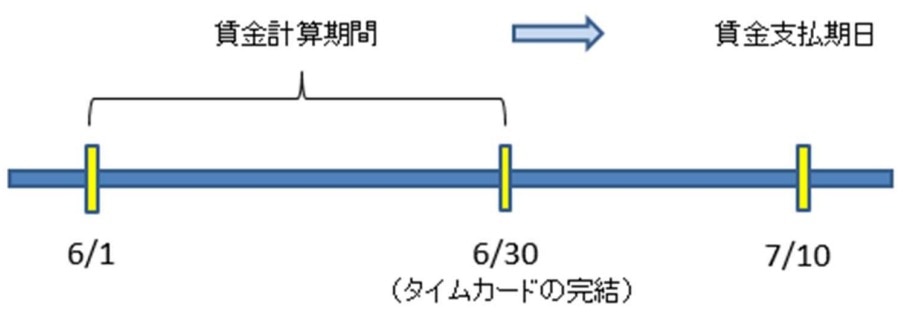

保管期間の起算日(開始日)はタイムカードの完結日ですが、賃金の支払期日が遅くなる場合には、支払期日が起算日となります。

▼起算日の考え方

画像引用元:厚生労働省『改正労働基準法等に関するQ&A』

たとえば、6月のタイムカードの保管開始日は、7月に賃金が支払われる場合、6月30日ではなく、6月分の賃金支払期日です。画像を参考にすると、支払期日の翌月10日から5年間の保管義務が発生します。

タイムカードの保管については、こちらの記事で詳しく解説しています。併せてご確認ください。

出典:厚生労働省『改正労働基準法等に関するQ&A』/厚生労働省 大阪労働局 労働基準部監督課『労働基準法等の労働関係法規の概要』

②労働者名簿

労働者名簿(※)も5年間の保管義務がある書類の一つです。

『労働基準法』第107条に基づいて、各事業場で従業員ごとの労働者名簿の作成・備えつけが義務づけられています。

▼労働基準法 第107条

第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。

② 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

労働者名簿の場合、保管期間の起算日となるのは、従業員の退職・死亡・解雇の日です。

※労働者名簿とは、従業員の氏名や性別、生年月日、住所、雇い入れ年月日、従事する業務の種類などを記載した名簿のこと。

出典:厚生労働省 大阪労働局 労働基準部監督課『労働基準法等の労働関係法規の概要』/厚生労働省 沖縄労働局『労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう』/e-Gov法令検索『労働基準法』

③賃金台帳

賃金台帳(※)についても、5年間の保管が義務づけられています。

また、『労働基準法』第108条で、各事業場で従業員ごとの賃金台帳作成も義務づけられています。

▼労働基準法 第108条

第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

引用元:e-Gov法令検索『労働基準法』

保管期間の起算日は、最後に記入した日です。

※賃金台帳とは、基本給や手当、賃金の計算期間、労働日数、労働時間などの賃金に関する事項を記載した帳簿のこと。

出典:厚生労働省 大阪労働局 労働基準部監督課『労働基準法等の労働関係法規の概要』/厚生労働省 沖縄労働局『労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう』/e-Gov法令検索『労働基準法』

まとめ

この記事では、雇用契約書の保管について以下の内容を解説しました。

- 法律で定められた保管期間と起算日の考え方

- 雇用契約書の保管要件

- 雇用契約書以外で5年間の保管が必要になる書類

雇用契約書は、労働基準法で5年間の保管義務が定められています。

雇い入れ時に締結した雇用契約書を保管する際は、各事業所で管理しやすい方法を選ぶとともに、電子媒体で保存する場合には要件を確認しておくことが重要です。

人事・労務部では、雇用契約書も含めて、日頃から従業員の労働時間や給与などについて適切に管理しておくことが求められます。

シフト管理システムの『シフオプ』は、従業員ごとの労働時間や日数、人件費などを可視化できます。また、シフトデータをCSVファイルで出力して、勤怠管理システムや給与管理システムなどに取り込むこともできるため、日々の労務管理に役立てられます。詳しくは、こちらをご確認ください。