変形労働時間制の仕組みと残業に関する4つのルール

企業が雇用する従業員のなかには、育児や介護などのさまざまな事情によって働く時間が制約されている方も少なくありません。

働き方改革では、個々の事情に応じて多様な働き方を選択できるように、柔軟な勤務形態の導入を推奨しています。その一つとして挙げられるのが“変形労働時間制”です。

人事・総務担当者のなかには、「変形労働時間制を導入したいが、労働時間の考え方が分からない」「残業のルールを知りたい」という方もいるのではないでしょうか。

この記事では、変形労働時間制の仕組みや残業に関するルールについて解説します。

出典:厚生労働省『パートタイム・有期雇用労働法のあらまし』『働き方改革関連法のあらまし』

変形労働時間制の仕組み

変形労働時間制は、一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で、1日・1週間に時間外労働を行うことができる勤務形態のことです。一定期間には、1週間・1ヶ月・1年の単位があります。

変形労働時間制を導入すると、繁忙期に時間外労働を行ったり、閑散期に労働時間を短縮したりといった柔軟な対応が可能になります。業務の繁閑状況に応じて効率的に労働時間を配分することで、年間の総労働時間を短縮することが目的です。

変形労働時間制を導入する際は、労使協定を締結して労働基準監督署に届け出るとともに、就業規則に定めることが必要です。

▼労使協定で定める項目

|

なお、所定労働時間は、一定期間を平均して、1週間の労働時間が40時間以下になるように定めます。

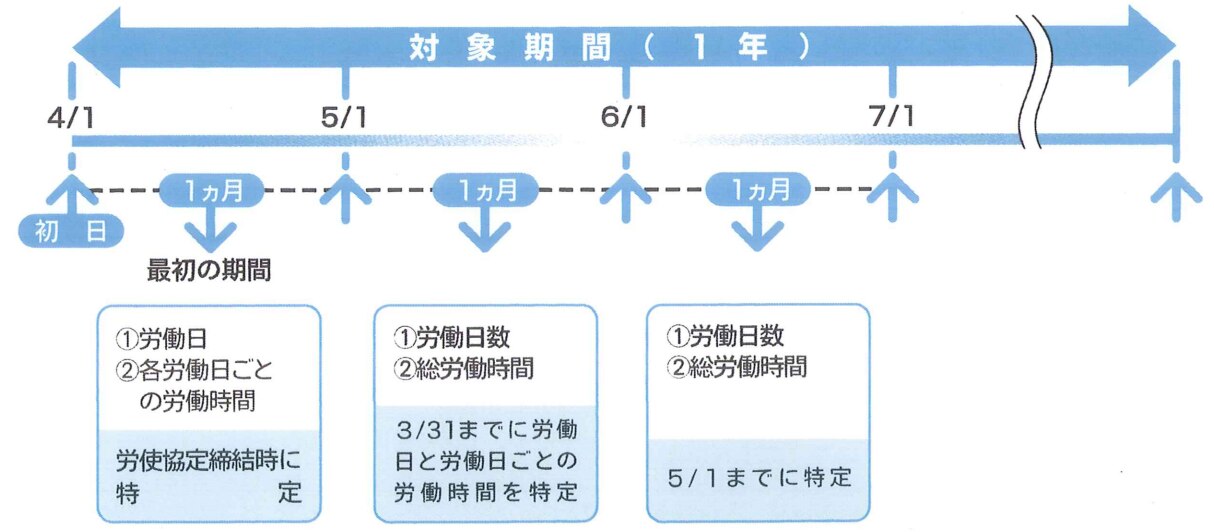

対象期間は1年が最長となり、3ヶ月や半年などに設定することも可能です。ただし、対象期間を1ヶ月以上に設定する際は、以下の項目を定める必要があります。

▼対象期間を1ヶ月以上に設定する際の規定項目

|

たとえば、4月1日を起算日とする場合は、以下のように定めます。

▼例:4月1日を起算日とした場合の特定

画像引用元:厚生労働省『1年単位の変形労働時間制導入の手引』

変形労働時間制とシフト制勤務の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

出典:厚生労働省『労働時間・休日』『1年単位の変形労働時間制導入の手引』/厚生労働省 愛媛労働局『1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) フレックスタイム制(第32条の3)』

変形労働時間制の残業に関する4つのルール

変形労働時間制では、原則的な労働時間や残業のルールが異なります。

①労働日数の限度

変形労働時間制において、対象期間を3ヶ月以上に設定する場合は、労働日数に上限が定められています。

▼労働日数の上限

1年 |

280日 |

3ヶ月以上1年未満 |

280日 × 対象期間中の暦日数 ÷ 365日 |

設定する対象期間が3ヶ月未満の場合は、労働日数に制限は定められていません。

なお、労働日数の上限は、以下のように算出します。

▼2022年4月1日~9月30日の6ヶ月間の場合

280日 × (30日 + 31日 + 30日 + 31日 + 31日 + 30日) ÷ 365日=140.38 ≒ 140日 |

出典:厚生労働省『1年単位の変形労働時間制導入の手引』

②労働時間の限度

1年単位の変形労働時間制を導入する際は、1日・1週間の労働時間に限度が定められています。

▼労働時間の限度

1日 |

10時間 |

1週間 |

52時間 |

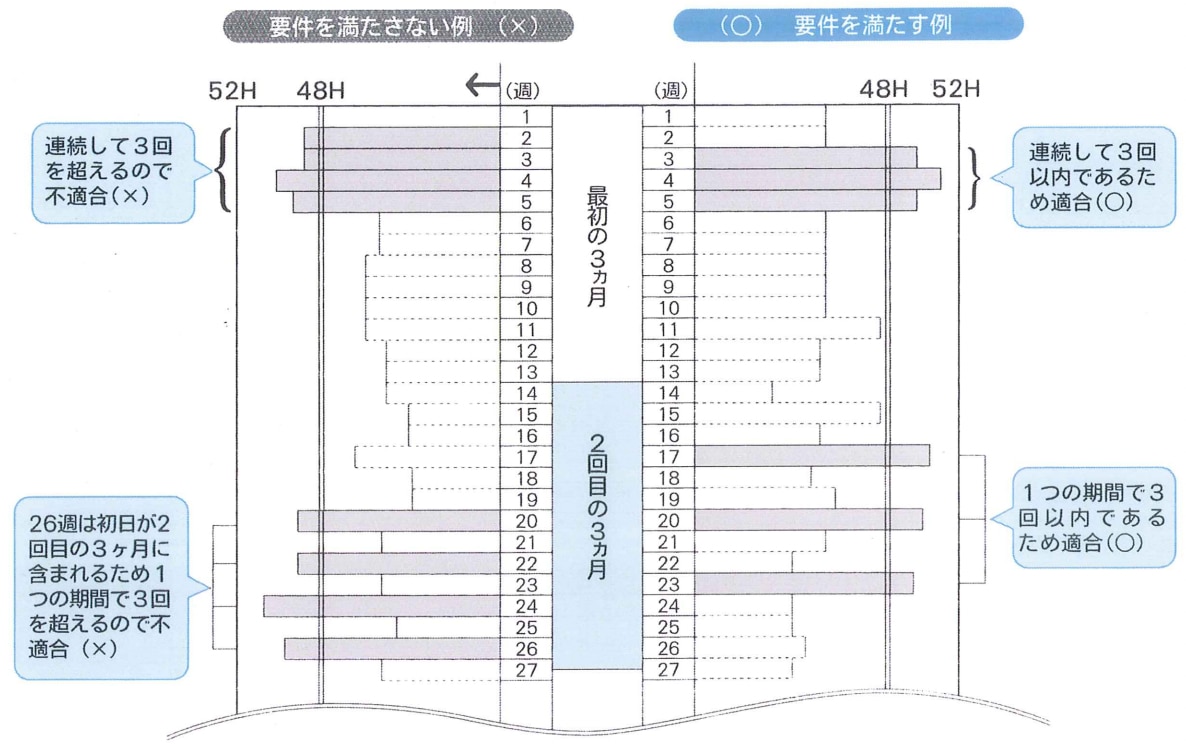

また、所定労働時間が週48時間を超えて設定できるのは、連続3週までとなります。対象期間の初日から3ヶ月ごとに区切った各期間において、週48時間を超える所定労働時間を設定した週の初日の数は、3回以内にします。

▼週48時間を超える場合の要件

画像引用元:厚生労働省『1年単位の変形労働時間制導入の手引』

なお、1日8時間・週40時間を超える労働時間を定めた場合、超えた時間は時間外労働になります。

出典:厚生労働省『1年単位の変形労働時間制導入の手引』『1か月単位の変形労働時間制』

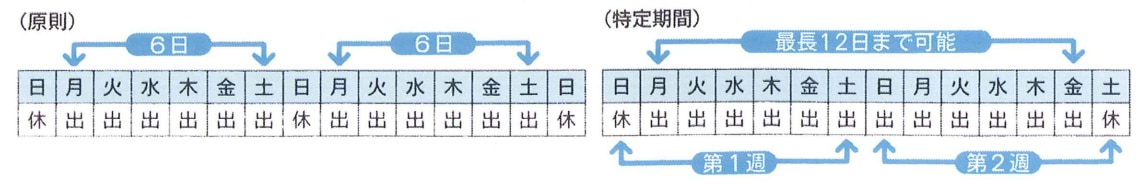

③連続労働日数

変形労働時間制の対象期間内において、連続で労働できる日数は最長6日までと定められています。

例外として、労使協定によって特に忙しい時期を“特定期間”として設定すれば、連続労働日数を最長12日とすることも可能です。ただし、一度協定した特定期間を途中で変更することはできません。

▼対象期間における連続労働日数

画像引用元:厚生労働省『1年単位の変形労働時間制導入の手引』

出典:厚生労働省『1年単位の変形労働時間制導入の手引』

④割増賃金の支払い

時間外労働には、割増賃金の支払いが必要です。変形労働時間制では、以下の労働時間は時間外労働に該当します。

▼時間外労働に該当する労働時間

- 1日8時間・週40時間を超える労働時間

- 対象期間で定めた法定労働時間の総枠を超えた労働時間

- 労使協定によって1日8時間・週40時間を超えて定めた労働時間

割増賃金の支払いが発生するケースは、以下のとおりです。

▼割増賃金の支払いが発生するケース例

- 1日8時間かつ所定労働時間を超えて、時間外労働を行った

- 1日8時間・1週40時間を超えていないが、月の法定労働時間を超えている

- 1日8時間を超えていないが、1週40時間を超えて時間外労働を行った

なお、時間外労働に対する割増賃金率は、25%以上と定められています。

出典:厚生労働省『1年単位の変形労働時間制導入の手引』『1か月単位の変形労働時間制』『法定労働時間と割増賃金について教えてください。』

まとめ

この記事では、変形労働時間制について以下の内容を解説しました。

- 変形労働時間制の仕組み

- 残業に関する4つのルール

変形労働時間制とは、業務の繁閑状況に応じて労働時間を効率的に配分できる柔軟な働き方です。1ヶ月から最長1年の一定期間を平均して、1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲で設定します。

ただし、対象期間における労働日数や労働時間、連続労働日数には上限が定められているほか、時間外労働が発生する場合は割増賃金の支払いが必要となります。

法令に違反しないためには、日々のシフト管理について、従業員一人ひとりの労働時間を適切に把握・管理することが重要です。

『シフオプ』では、従業員ごとに労働時間の条件を設定することが可能です。法令に違反するシフトや、設定した条件から逸脱する場合には、自動でアラートが表示されるため、労務コンプライアンスの強化につながります。

詳しくはこちらをご確認ください。