人手不足への対策に向けた3つの取り組み。現状や原因は?

※2023年9月8日更新

近年、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によって、あらゆる企業で人手不足の課題が深刻化しています。

シフト管理を行う担当者さまのなかには「従業員が足りないためシフトが埋まらない」「残業が常態化している」などとお悩みの方もいるのではないでしょうか。

この記事では、人手不足の現状と原因を踏まえつつ、人手不足の課題を解消するための対策について解説します。

人手不足の現状

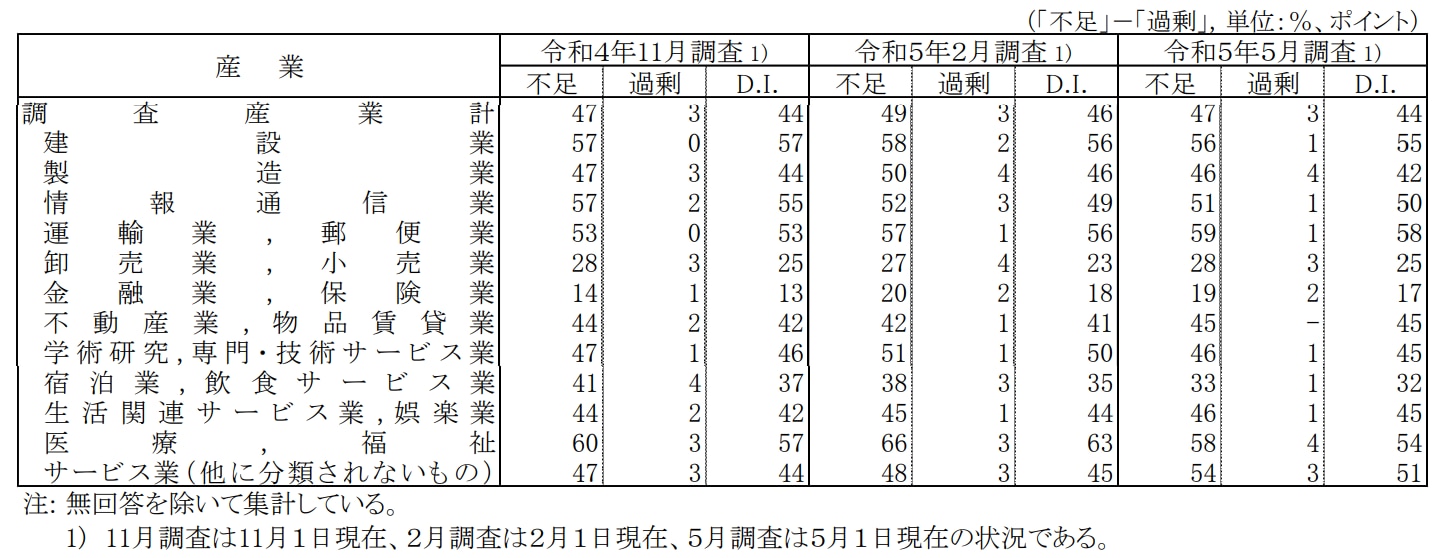

厚生労働省の『労働経済動向調査(令和5年5月)の概況』によると、2023年5月1日時点における正社員労働者の過不足判断D.I.は産業計で44ポイントのプラスとなっており、2011年8月の調査から48期連続で不足超過となっています。

▼正社員等労働者における過不足状況・労働者過不足判断D.I

画像引用元:厚生労働省『労働経済動向調査(令和5年5月)の概況』

特に運輸業・郵便業や建設業、医療・福祉の業界においては人手不足感が高いことが分かります。

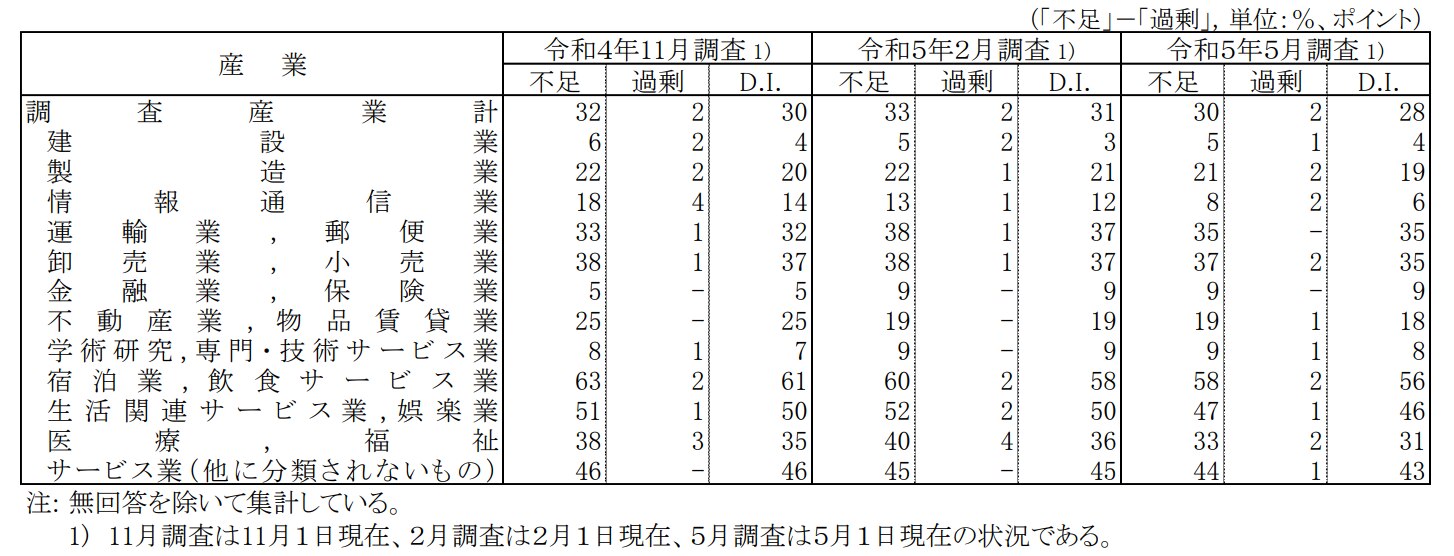

また、パートタイム労働者の過不足判断D.I.については産業計で28ポイントのプラスとなり、2009年11月の調査から55期連続で不足超過しています。

▼パートタイム労働者における過不足状況・労働者過不足判断D.I

画像引用元:厚生労働省『労働経済動向調査(令和5年5月)の概況』

パートタイム労働者の人手不足感が高い業界には、宿泊業・飲食サービス業と生活関連サービス業・娯楽業、サービス業(ほかに分類されないもの)が挙げられています。

このように、正社員とパートタイム労働者の双方において人手不足が深刻化していることから、企業には人材確保や生産性向上に向けた対策が求められます。

出典:厚生労働省『労働経済動向調査(令和5年5月)の概況』

人手不足を招く3つの原因

企業の人手不足が深刻化している原因には、主に以下の3つが挙げられます。

▼人手不足を招いている主な原因

- 少子高齢化による生産年齢人口の減少

- 働き方やライフスタイルに関する価値観の変化

- 求人における需要と供給の偏り

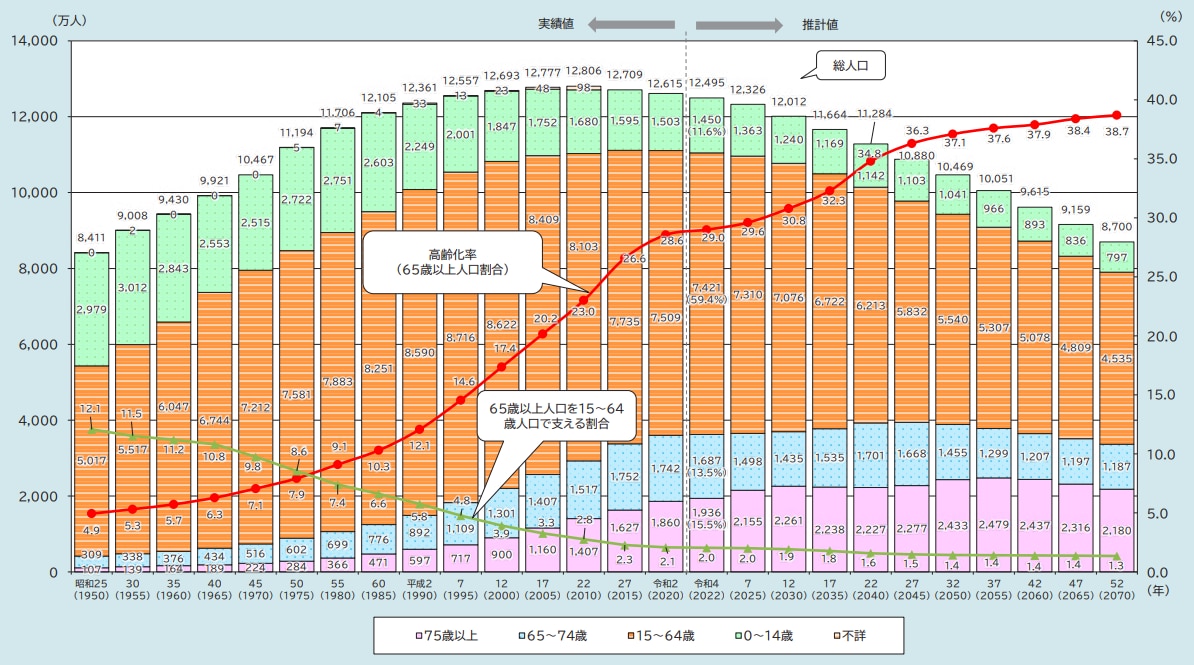

日本では少子高齢化が進行しており、それに伴い生産年齢人口の数が減少しています。2022年10月1日時点の総人口は1億2,495万人となっており、そのうち生産年齢人口は7,421万人と59.4%を占めています。総人口はこの先も減少が続き、2070年には生産年齢人口が現在の約半数になると推計されています。

▼総人口と生産年齢人口の将来推計

画像引用元:内閣府『令和5年版高齢社会白書』

また、近年では、労働者による働き方やライフスタイルに関する価値観が変化しており、働く場所・時間の柔軟性、ワークライフバランスの重視、職業キャリアの多様性などに関するニーズが高まっています。

一方、日本では新卒一括採用や年功序列型賃金、終身雇用といった従来の雇用慣習が根づいている職場も少なくありません。従業員が望む労働環境・条件を整えることが難しい場合には、「求める人材を確保するのが難しい」「優秀な人材が流出してしまう」といった問題につながりやすくなります。

さらに、採用では売り手市場が続いており、人材の需要と供給に偏りが生じています。従業員にとって魅力的な労働環境や待遇を提供できない場合には、新たな人材確保が難しくなることも考えられます。

出典:内閣府『令和5年版高齢社会白書』/厚生労働省『一般職業紹介状況(令和5年6月分)について』

人手不足がもたらす企業への影響

慢性的な人手不足が起きている職場では、企業にさまざまな影響をもたらすことが懸念されます。

▼人手不足がもたらす影響

- 職場環境が悪化する

- 従業員のモチベーションが低下する

- 能力育成の時間が減る

- 事業の縮小につながる

人手不足の職場では、少ない人員で事業を運営する必要があるため、業務過多や残業が発生しやすくなります。職場環境が悪化すると、従業員の心身への負担が増えて労働災害につながるおそれがあります。

また、職場環境が悪化してワークライフバランスを確保できなくなると、従業員のモチベーションが下がり、パフォーマンスの低下や離職につながることが考えられます。

人手不足によって現場の仕事に手一杯になれば、人材育成や新規事業にリソースを充てられなくなり、事業を縮小せざるを得なくなる可能性もあります。

人手不足を解消するための対策

人手不足を解消するためには、従業員が働きやすい労働環境に改善を図るとともに、採用活動の見直し、業務効率化による生産性向上につなげることが重要です。

企業が取り組む対策には、以下の3つが挙げられます。

①労働環境の改善を図る

人手不足による業務負担の増加や離職を防ぐために、労働環境の改善を図ることが重要です。

▼働きやすい労働環境を整えるための取り組み

- 一人ひとりの仕事内容や成果を評価して、適正かつ公正な待遇を設定する

- ワークライフバランスを確保するための法定外福利厚生を充実させる

- 多様かつ柔軟な勤務形態を導入する

従業員が働きやすい労働環境を整えることで、モチベーションの向上や働きがいの醸成、心身の健康につながります。その結果、パフォーマンスの向上や人材の定着化にも貢献することが期待できます。

なお、アルバイト・パートがすぐに辞めてしまう原因と対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。

②採用活動を強化する

売り手市場のなかで自社が求める新たな人材を確保していくには、採用活動に工夫を凝らすことが求められます。

▼人材を確保するための取り組み

- SNSを活用して、幅広い求職者との接点を創出する

- 幅広いメディアで求人活動を行う(チラシ、新聞広告、求人サイト、ハローワークなど)

- シニアや外国人など、ダイバーシティの観点から多様な人材の募集を行う

- 自社で働く魅力や価値をアピールして、ブランディングに取り組む

求職者と効率的に出会える採用手法を取り入れたり、採用する候補者の枠を広げたり、企業イメージの向上を図ったりすることで人材の確保につなげられます。

③IT活用による業務の効率化

ITを活用して業務の効率化を図ることも、人手不足を解消する方法の一つです。

労力や時間がかかっている業務をデジタル化したり、定型業務を自動化したりして効率化を図ることで、生産性の向上につなげられます。職種や業務内容によってITの活用方法はさまざまですが、以下のような例が挙げられます。

▼職場におけるIT活用の例

- ワークフローシステムを導入して申請・承認作業をデジタル化する

- 情報共有ツールを導入して、業務データをオンラインでやり取りする

- シフト管理システムを導入して、シフト作成や労務管理の業務をデジタル化する

特にシフト管理は、人員配置の最適化を図るために重要な取り組みの一つです。シフト管理システムを活用して、業務の繁閑状況や予算に応じて人員配置を行うと、限られた人員で事業を運営できるようになり、人手不足の解消につながることもあります。

まとめ

この記事では、企業の人手不足について以下の内容を解説しました。

- 人手不足の現状

- 人手不足を招く原因

- 人手不足がもたらす企業への影響

- 人手不足の課題を解消するための対策

あらゆる業界で人手不足が深刻化している今、事業を安定して運営していくには、人材の採用強化や定着化を図るとともに、生産性を高めるための取り組みが求められます。

待遇や福利厚生を見直して働きやすい労働環境に改善を図ったり、採用手法の見直し、多様な人材を募集して採用を強化したりする方法があります。

また、ITを活用してこれまで人の手で行ってきた業務をデジタル化・自動化することも一つの方法です。なかでもシフト管理は、人員配置の最適化を図る際に重要な業務となるため、システムを活用することがおすすめです。

『シフオプ』は、オンラインでシフトの収集・作成・共有ができるシフト管理システムです。紙媒体や表計算ソフトを用いたシフト管理をデジタル化できるため、業務の効率化に貢献します。また、人員の過不足や人件費の予算に応じて人員配置を調整できるため、リソースの有効活用につながります。

詳しくは、こちらからお問い合わせください。