勤務間インターバル制度の休息時間は何時間? 推奨時間とメリット

24時間勤務やシフト交代制の職場では、その日の出勤から翌日の出勤までの休息時間が少なくなるケースがあります。

従業員の健康を確保して、ワークライフバランスを維持するために、“勤務間インターバル制度”が設けられています。

この制度は、2019年4月1日に施行された“働き方改革関連法”に基づく“労働時間等設定改善法”の改正によって、事業主の努力義務として新たに規定されました。

制度の導入を検討しているものの、休息時間の設定やメリットについて疑問を持つ人事・労務担当者の方もいるのではないでしょうか。

この記事では、勤務間インターバル制度の概要をはじめ、推奨されている休息時間、制度導入のメリットについて解説します。

勤務間インターバル制度とは

勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了時刻から翌日の出社までの間に、一定時間の休息時間(インターバル)を確保する制度です。この制度の導入は、働き方改革に伴う労働時間等設定改善法の改正によって、2019年4月1日から事業者の努力義務となっています。

職場では、繁忙期や欠員時に残業が発生することや、業種によっては業務が深夜にまで及ぶことも珍しくありません。また、変形労働時間制や交代制勤務などを採用している場合、勤務間隔の短いシフトが定められているケースもあります。

そのような場合、翌日十分な休息や睡眠が取れないまま出社することになり、従業員への健康面にも負担となってしまいます。

勤務間インターバル制度には、翌日の出社までに一定時間の休息時間を付与して、従業員の生活時間や睡眠時間を確保する目的があります。

なお、勤務間インターバル制度の導入方法としては、主に2つのパターンがあります。休息時間を11時間確保する場合を例とした導入方法は、以下のとおりです。

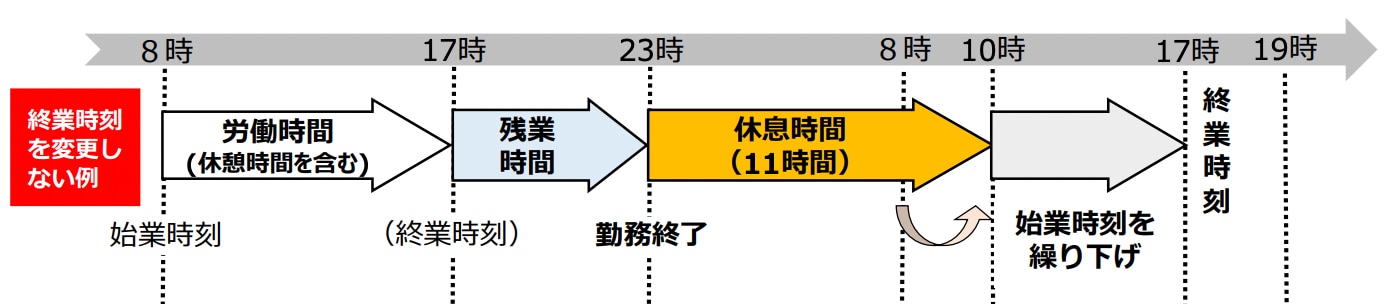

▼パターン①翌日の始業時刻を後ろ倒しにする

画像引用元:厚生労働省『働き方改革関連法のあらまし』

このケースでは、本来8時が始業時刻となっています。しかし、前日の残業によって終業時刻が遅くなったため、翌日の始業時刻を10時に繰り下げて、合計11時間の休息時間を確保しています。なお、終業時刻は定時のままです。

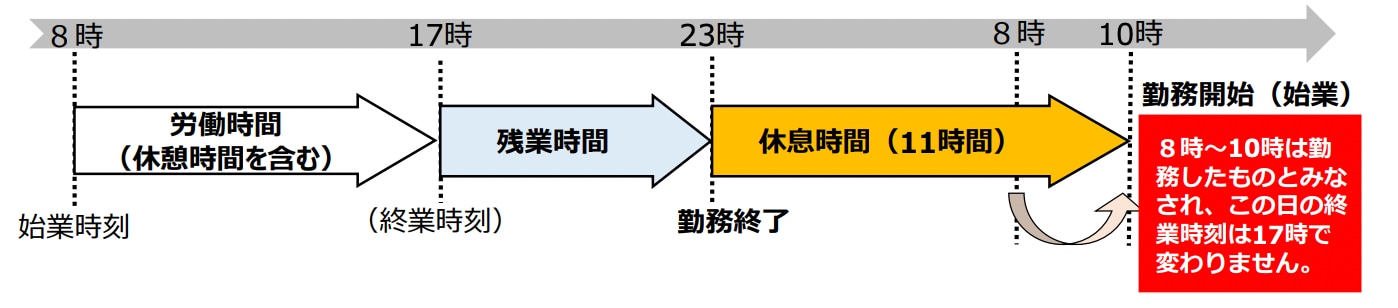

▼パターン②翌日の一部の労働時間をみなし労働とする

画像引用元:厚生労働省『働き方改革関連法のあらまし』

このケースでは、休息時間を11時間確保するために、10時からの出社を認めています。本来の始業時刻からの2時間分については、勤務したものとみなします。

出典:厚生労働省『働き方改革関連法のあらまし』

勤務間インターバル制度の休息時間

勤務間インターバル制度では、原則的な休息時間が定められているわけではありません。業種や職種によって適切な時間数は異なるため、現場に合わせて設定することが必要です。

厚生労働省がまとめた『勤務間インターバル制度 導入事例集』によると、休息時間を9〜11時間に設定しているケースが多くみられます。

ほかにも、「9時間は最低限確保する」「11時間を望ましい水準とする」など、複数のインターバル時間を設定することも可能です。

その際は、職階・職種・所属部門・事務所の所在地域や、勤務形態を照らし合わせて時間数を設定することがポイントです。

▼異なるインターバル時間を設定する例

分類区分 |

設定例 |

職階 |

管理職は10時間、通常の従業員は11時間 |

職種 |

営業職は10時間、事務職は11時間 |

所属部門 |

本社は10時間、工場部門は11時間 |

所在地 |

首都圏は11時間、それ以外は10時間 |

厚生労働省『勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル』を基に作成

上記のように、職場内で異なるインターバル時間を設定する際は、従業員の適用範囲を定めるとともに、労使でよく話し合い、理解を得ておく必要があります。

なお、インターバル時間には通勤時間も含まれるため、各従業員の通勤時間を考慮することも大切です。

出典:厚生労働省『勤務間インターバル制度 導入事例集』『勤務間インターバル制度 導入・運用マニュアル』

勤務間インターバル制度の導入メリット

勤務間インターバル制度を導入することで、以下のメリットが期待できます。

①従業員の健康維持・向上

勤務間に一定の休息時間を確保することで、従業員の健康維持・向上につながります。

勤務間のインターバル時間が短いと、ストレスが蓄積されやすくなるほか、12時間未満の場合は起床時に疲労感が残ることが報告されています。

十分なインターバル時間を確保することは、従業員のメンタルヘルス不調や病気を予防するためにも有効といえます。

②生産性の向上

勤務間インターバル制度の導入は、企業の生産性向上にも貢献します。

インターバル時間によってプライベートの時間や睡眠時間を確保できるようになると、仕事にメリハリが生まれて、仕事への集中力が高まることが期待できます。

その結果、業務効率や質が向上して、生産性の向上につながると考えられます。

③定着率の向上

人材定着率の向上が期待できることも、勤務間インターバル制度を導入するメリットの一つです。

勤務間にインターバル時間を確保することで、プライベートの時間にゆとりが生まれて、ワークライフバランスの実現につながります。

ワークライフバランスを実現できる環境は、従業員にとって働きやすく魅力的な職場となるため、人材の定着化が期待できます。

また、企業が従業員の健康確保やワークライフバランス実現に注力することは、人材採用においても強みになると考えられます。

まとめ

この記事では、勤務間インターバル制度について以下の項目で解説しました。

- 勤務間インターバル制度の概要

- 休息時間の設定と具体例

- 制度導入のメリット

勤務間インターバル制度は、その日の勤務終了後から翌日の出社までに、一定の休息時間を設けて、睡眠と生活時間を確保するための制度です。事業者は、勤務間インターバル制度の導入が努力義務とされており、職種や部署などの働き方の実態に応じて導入することが望まれます。

なお、制度の導入にあたっては、休息時間の確保によって現場に負荷がかからないように、業務の効率化や適切な人員配置が求められます。

シフト管理システムの『シフオプ』では、人員の過不足状況や労働時間を可視化しながら、シフトを作成することが可能です。勤務間インターバル制度の運用にもお役立ていただけます。

シフオプの機能については、こちらをご確認ください。