飲食業の労務管理で理解しておきたい法令で定められた労働時間の定義

飲食業では、長時間労働や休日労働などの“労働日数・労働時間”が問題視されています。厚生労働省の『過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業』が全国の外食産業4,000社を対象に行った調査によると、2016年時点で正規雇用者1人あたりの月間時間外労働時間が45時間を超える飲食店は全体の14.4%存在しています。

なかでも、深夜営業や24時間営業の店舗では長時間労働が発生しやすく、慢性的な人手不足によって過重労働を招いているのも現状です。飲食店での過労や離職を防ぐためには、労働基準法で定められた労働時間・休日数を遵守した適切な労務管理が求められます。

本記事では、飲食業における労働時間の定義を法令に基づいて解説します。

出典:厚生労働省『過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業』

労働時間の上限と上限を超える際の条件

労働基準法により定められている労働時間をはじめ、18歳未満のアルバイトや複数の勤務先で働く従業員を雇用している場合の法定労働時間や所定労働時間などの定義について解説します。

法定労働時間と所定労働時間

労務管理を行ううえでは、1日・週単位の労働時間の上限について正しく把握しておくことが重要です。

法律で定められた労働時間を“法定労働時間”といいます。法定労働時間には、以下の上限が定められています。

▼法定労働時間の上限

- 原則1日8時間

- 週40時間

法定労働時間を超えて労働させる場合には、36協定(サブロク協定)の締結と所轄労働基準監督署⻑への届出が必要です。

一方、雇用契約書や就業規則等で定めた労働時間を“所定労働時間”といいます。所定労働時間は雇用主が自由に設定できますが、法定労働時間を超えて設定することはできません。

アルバイトの法定労働時間についての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。

▶アルバイトの法定労働時間は?8時間以上の労働が続く場合に注意すべき労務コンプライアンス

出典:厚生労働省『労働時間・休日』/『時間外労働の上限規制』

変形労働時間制

飲食店のように曜日によって忙しさが異なる場合には、“変形労働時間制”という働き方を採用することもできます。

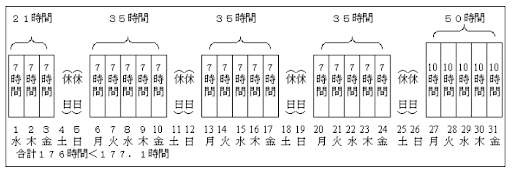

▼1週間あたりの変形労働時間を40時間以下とする例

画像出典:厚生労働省『(3)1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制』

変形労働時間制では、一定期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲であれば特定の週、または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることが可能です。変形労働時間制には、1年単位・1ヶ月単位・1週間単位の3パターンがあります。

なお、変形労働時間制を導入する場合は労使協定、または就業規則等で定めておく必要があります。

変形労働時間制についての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。

出典:厚生労働省『労働時間・休日』/『(3)1ヵ月又は1年単位の変形労働時間制』

18歳未満のアルバイトの労働時間

18歳未満のアルバイトを雇う場合も、労働時間の上限は法定労働時間の定めと同じです。

ただし、働く時間帯については制限されており、原則22時~翌日5時の時間帯で労働させることはできません。

出典:厚生労働省『高校生等を使用する事業主の皆さんへ』

複数店舗で勤務した場合の労働時間

従業員のなかには、複数店舗での勤務を掛け持ちしている従業員もいます。

複数店舗で勤務した場合の労働時間は、勤務したすべての店舗での労働時間を合算して、原則1日8時間・1週間40時間が上限です。

なお、法定労働時間を超えて労働させた場合には“割増賃金”の支払いが必要です。この際、支払いの義務を負うのは法定労働時間を超えるタイミングで労働をさせた事業主となります。

出典:厚生労働省『副業・兼業の場合の労働時間管理の在り方に関する検討会』

時間外労働の上限規制と割増賃金の支払い

労働基準法上で残業とみなされるのは時間外労働と休日労働です。時間外労働は法定労働時間を超える時間での労働(法定外労働)を指し、休日労働は法定休日に行う労働(法定休日労働)を指します。いずれも36協定と届出が必要です。

ここからは、時間外労働の上限規制と割増賃金の支払いについて解説します。

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制』

時間外労働の上限規制

法定労働時間を超える時間外労働には、以下の上限が定められています。

▼時間外労働の上限

時間外労働の種類 |

詳細 |

①原則 |

|

②臨時的な特別な事情があっても超えてはならない労働時間 |

|

①の場合、原則45時間を超えられるのは年に6ヶ月までです。たとえ労使間の合意があったとしても、②を超えて労働させることはできません。

時間外労働についての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。

▶労働基準法で定められる「残業時間」。定義や一日の上限について

出典:厚生労働省『時間外労働の上限規制とは』

割増賃金の支払い

時間外労働・休日労働・深夜労働をさせた場合、割増賃金の支払いが必要です。労働させた内容に応じて以下の割増率が設定されています。

▼割増率

支払いの条件 |

割増率 |

|

時間外労働 |

法定労働時間を超えたとき |

25%以上 |

時間外労働の上限を超えたとき |

25%以上(※1) |

|

時間外労働が1ヶ月60時間を超えたとき |

50%以上(※2) |

|

休日労働 |

法定休日に働かせたとき |

35%以上 |

深夜労働 |

22時~翌日5時に働かせたとき |

25%以上 |

※1…25%以上の割増率にするよう努める必要があります。

※2…中小企業は2023年4月1日から適用されます。

割増賃金についての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。

出典:東京労働局『労働基準法-割増賃金編』

休日・休憩時間について

従業員に付与する休日数や休憩時間は以下のように定められています。

休日と休憩時間 |

詳細 |

休日数 |

※上記のいずれかの付与が義務です。 |

休憩時間 |

|

出典:厚生労働省『労働時間・休日』

振替休日と代休

飲食店では、繁忙シーズンの増員対応や急な欠員などによってシフト変更が必要になるケースがあります。それに伴って振替休日・代休を付与する場合には両者の違いついて確認しておくことが重要です。

振替休日

振替休日とは、あらかじめ定められていた休日を労働日に振替え、その代わりとして付与された休日を指します。事前に休日を振り替えるため、休日労働には当たらず割増の支払い義務はありません。

代休

代休とは、休日労働が発生したあとに特定の労働日を休日にすることです。事前に休日を振り替えたことにならないため、休日労働と見なされ割増賃金の支払いが必要となります。

年次有給休暇

正社員やアルバイトといった雇用形態にかかわらず、以下の要件を満たすすべての労働者に対して年次有給休暇の付与がギウ化されています。

▼年次有給休暇の要件

- 半年間継続して雇用している

- 全労働日の8割以上を出勤している

法定年次有給休暇が10日以上の労働者に対しては、毎年5日間の有給休暇を確実に取得させる必要があります。

有給休暇についての詳しい解説は、こちらの記事をご覧ください。

出典:厚生労働省『年次有給休暇とは』

指揮命令下にある時間

従業員に休憩を取得させる際、雇い主の指揮命令下にある時間であれば休憩とは見なされません。具体的には以下のような時間です。

▼指揮命令下にある時間

- 始業時間前の開店準備

- 休憩時間中の受付対応

- 手待ち時間

昼休み中の電話や受付対応などは労働時間と見なされ、休憩時間としてカウントすることはできません。労働から完全に離れることが保障されたうえで休憩を取得させる必要があります。

まとめ

従業員の労働時間や休日は労働基準法によって定められています。法定労働時間を守るとともに、残業時間の上限、割増賃金の支払い、年次有給休暇の付与などについても正しく把握したうえで対応が必要です。

法令を遵守した適正な労務管理を行うには、日々のシフト管理が欠かせません。

シフト管理ツールの『シフオプ』では、シフト作成時に労働時間が自動で計算されるほか、労務違反リスクのあるシフトに対して警告が表示されます。法令違反を防ぐとともに、個々の残業・休日の状況などを把握したうえで適正なシフト管理が可能です。

飲食店における労務コンプライアンスの徹底に向けて、シフオプを活用してはいかがでしょうか。