アルバイト・パートへ付与される有給休暇日数の計算方法と休暇中の賃金

アルバイト・パートであっても、一定の条件を満たす従業員には、有給休暇を取得させる必要があります。しかし、勤務時間や勤務日数が一人ひとり異なるため、有給休暇の管理が複雑化するケースも少なくありません。

労働基準法に則って従業員に有給休暇を取得させるためには、正しい知識を持ち、有給休暇の取得についての説明や指導を適切に行うことが重要です。

この記事では、アルバイト・パートの有給休暇の付与条件や日数・賃金の算出方法、注意点について詳しく解説します。

目次[非表示]

アルバイト・パートにも有給休暇の付与が必要

有給休暇の正式名称は“年次有給休暇”といい、『労働基準法』において労働者に与えられる権利です。一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復して、ゆとりある生活を保障することを目的としています。

『労働基準法』第39条では、雇用主は、雇用形態にかかわらず、条件を満たす従業員に対して有給休暇を付与する義務があると示されています。

ここでは、有給休暇の対象者と雇用主に対する義務について解説します。

有給休暇を付与する対象者

雇用主は、以下の2つの条件を満たす従業員に対して、有給休暇を付与する必要があります。

▼有給休暇の対象者

- 雇い入れの日から6ヶ月間継続して勤務している

- 6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤している

- 8割以上の出勤率を算出する計算式は、以下のとおりです。

▼出勤率の計算式

出勤率=出勤日数 ÷ 全労働日 |

6ヶ月間継続して雇用しており、上記で算出した出勤率が8割以上になる従業員には、勤続年数に応じた有給休暇の付与が必要です。なお、アルバイト・パートなどの労働日数が少ない従業員に対しては、勤続年数ではなく、所定労働日数に応じて比例付与されます。

付与日数の詳しい計算方法については、後述します。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』『3.年次有給休暇の時間単位付与』/e-Gov法令検索『労働基準法』

年5日の有給休暇の確実な取得

2019年4月の労働基準法の改正によって、年次有給休暇日数が10日以上付与される労働者に対しては、年に5日の有給休暇を必ず取得させることが雇用主に義務付けられました。

また、有給休暇は原則として“1日単位での付与”と“労働者による請求”が必要とされていますが、以下のような方法で付与することも可能です。

▼有給休暇の付与方法

種類 |

付与方法 |

計画年休 |

計画的に取得日を定めて付与する ※労働者が自ら請求・取得できる休暇を最低5日残す必要がある |

半日単位年休 |

半日単位で付与する

※労働者が取得を希望したうえで時季を指定して、雇用主が同意した場合に限られる

|

時間単位年休 |

時間単位で付与する ※労働者が取得を請求した場合には、年に5日を限度として付与が可能となる |

なお、計画年休と時間単位年休で有給休暇を付与する場合は、労使協定を締結する必要があります。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

有給休暇日数の計算方法

有給休暇を付与する対象者であっても、労働時間や勤務日数によって付与できる日数は異なります。

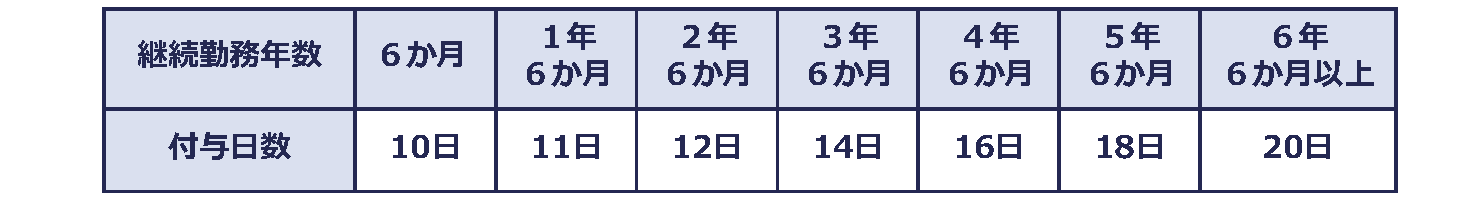

フルタイムで働いている場合は、勤続年数に応じて以下の日数が付与されます。

▼原則となる日数

画像引用元:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

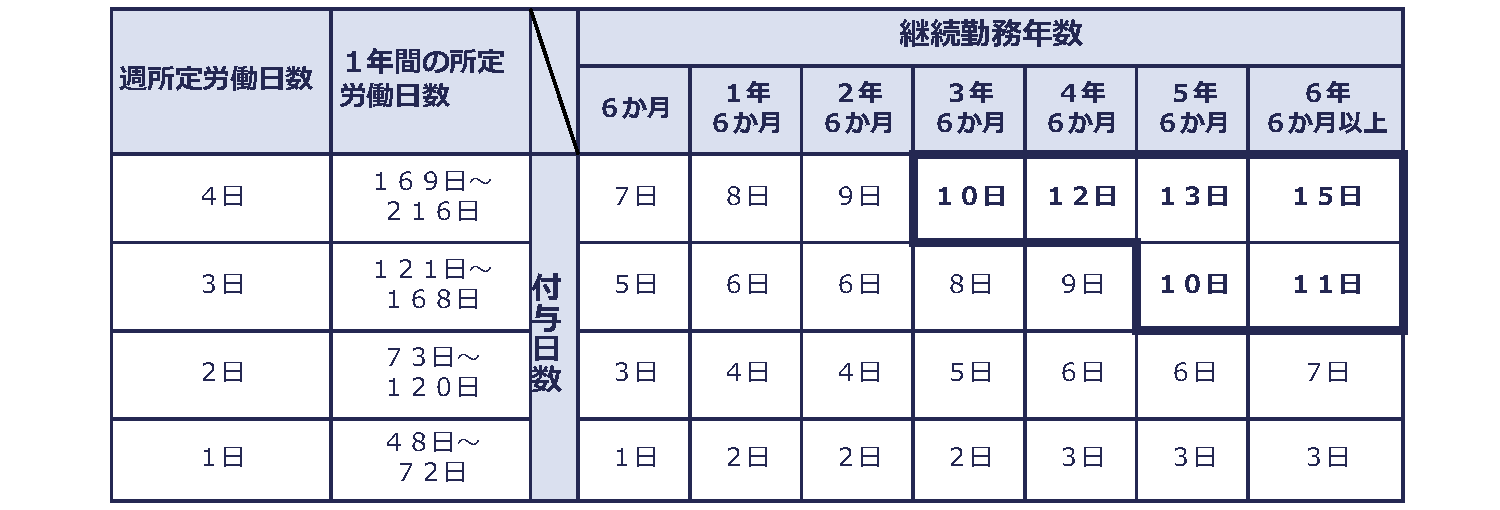

アルバイト・パートなど、所定労働日数が少ない従業員については、所定労働日数に応じて比例付与されます。

比例付与の対象となるのは、所定労働日数が週4日以下(年間の所定労働日数が216日以下)、かつ所定労働時間が週30時間未満の従業員です。

▼所定労働日数に応じた付与日数

画像引用元:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』

このように、所定労働日数の少ない従業員は、フルタイムで働く従業員よりも有給休暇の日数が少ないことが分かります。

雇用している従業員によって有給休暇の付与日数が異なるため、作成したシフトと実際の勤怠状況を確認しながら計算します。

有給休暇中の賃金

有給休暇中の賃金の算出方法には、『労働基準法』で定められている3つのパターンが存在します。

どの算出方法を採用するか、必ず就業規則に記載します。ここからは、時間単位有給休暇1時間分の賃金額について、3つの賃金額の算出方法を解説します。

①平均賃金

平均賃金とは、過去3ヶ月間に支払った賃金の総額を、その期間の総日数で割る算出方法です。

②通常勤務と同じ額の賃金

通常勤務と同じ額の賃金を従業員に支払う方法です。アルバイト・パートの場合は、通常勤務時の時給額で計算します。

③健康保険法で定める標準報酬日額

健康保険料の金額を算出するための基準額となる標準報酬月額を日割りした額を標準報酬日額といいます。

標準報酬日額を所定労働時間数で割った金額が、1日あたりの賃金額となります。この算出方法を採用する場合は、従業員との労使協定を締結する必要があります。

出典:厚生労働省『3.年次有給休暇の時間単位付与』『年次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』/厚生労働省 愛知労働局『年次有給休暇のポイント』

有給休暇の取得日を変更する時季変更権

有給休暇は、原則として従業員が指定した時季に付与します。

しかし、多数の従業員が同一期間に休暇を希望した場合、事業の運営に支障が出てしまう可能性があります。その場合には、雇用主がほかの時季に変更を持ちかける“時季変更権”を行使できます。

ただし、有給休暇の付与単位を日単位から時間単位に変えることや、単に「業務が忙しいから」という理由で変更することはできません。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『3.年次有給休暇の時間単位付与』『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』

有給休暇を付与する際の注意点

有給休暇を付与する際は、時効や買い上げ、不利益取扱いの禁止など、さまざまな点に注意する必要があります。ここからは、4つの注意点について解説します。

①時効・繰り越し

『労働基準法』第115条により、有給休暇には2年の時効が定められており、2年を過ぎると消滅します。

ただし、2年以内であれば、その年に有給休暇を消化できなかったとしても、翌年に残りの有給休暇を繰り越すことが可能です。

有給休暇を付与する際は、従業員とトラブルにならないように、時効のタイミングや繰り越しについて説明しておくことが大切です。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』/e-Gov法令検索『労働基準法』

②買い上げ

有給休暇の買い上げとは、従業員に金銭を支払う代わりに有給休暇日数を消化させることです。原則として、有給休暇を買い上げることはできません。

ただし、労働基準法で定められている日数を上回る有給休暇を定めている場合、買い上げても法令違反にはならないとされています。

出典:厚生労働省 東京労働局『消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げることはできますか? 』/厚生労働省 長野労働局『年次有給休暇に関する相談』/厚生労働省 鹿児島労働局『年次有給休暇の買上げをしても法律違反にはなりませんか。』

③不利益取扱いの禁止

『労働基準法』第136条では、企業が有給休暇を取得した従業員に対して、不利益となる取扱いをしてはいけないことが示されています。

有給休暇の申請・取得をした従業員に不利益な取扱いをすることは、法令違反にあたります。具体的には、「賃金を減額する」「欠勤として処理する」「有給休暇の取得を抑制する」などの行為が挙げられます。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』/e-Gov法令検索『労働基準法』

④年次有給休暇管理簿の作成・保存

『労働基準法施行規則』第24条の7に示されているとおり、企業には、年次有給休暇管理簿の作成と5年間の保存義務があります。

年次有給休暇管理簿とは、従業員ごとに有給休暇の時季・日数・基準日を記載した書類のことです。従業員の有給休暇の取得状況を適切に把握・管理するために、作成・保存が義務付けられています。

年次有給休暇管理簿は、従業員名簿または賃金台帳と併せて調整できます。また、システム上で管理することも可能です。

有給休暇を付与している期間中および満了後は一定期間保存しなければなりません。保存期間は原則として5年ですが、法改正されて間もないため、経過措置として当分の間は法改正前の3年が適用されます。

出典:厚生労働省『年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説』/厚生労働省労働基準局『改正労働基準法等に関するQ&A』/e-Gov法令検索『労働基準法施行規則』

シフト管理システムを導入して有給休暇の管理を徹底

シフト制を導入している企業にとって、勤務時間や日数が異なる従業員の有給休暇日数を把握することは容易ではありません。有給休暇を正確に管理できていない場合、従業員とのトラブルに発展したり、法令違反に抵触してしまう可能性があります。

法令で定められた有給休暇を正確に付与するには、従業員一人ひとりの労働日数や勤務時間を把握することが重要です。従業員の労働日数や勤務時間の把握には、システムを活用するのも一つの方法です。

シフト管理システムの『シフオプ』は、システム上で従業員全員のシフト状況を確認できるため、付与する有給休暇の日数や賃金を算出しやすくなります。アナログな方法で行う際の手間のほか、有給休暇の付与の漏れや賃金計算のミスなどを軽減できます。

また、従業員から有給休暇の申請があった場合は、管理者の画面に自動で反映されるため、「有給休暇申請を出したのにシフトに入れられている」といったトラブルの防止にも役立ちます。

まとめ

この記事では、アルバイト・パートの有給休暇について、以下の項目で解説しました。

- 有給休暇の概要

- 付与する有給休暇の日数の計算方法

- 有給休暇の賃金

- 有給休暇の時季変更権

- 有給休暇の付与に関する注意点

雇用主は、一定の要件を満たす従業員にして有給休暇を付与する義務があります。従業員一人ひとりの労働日数や勤務状況を把握して適切に有給休暇を付与するためには、シフト管理や勤怠管理をいかにしっかりと行えるかがカギとなります。

シフト管理システムの『シフオプ』は、従業員のシフト状況を可視化できるため、有給休暇の付与日数や賃金計算に役立ちます。従業員はインターネット経由でシフト希望の申請ができるため、有給休暇を申請しやすい職場環境づくりにもつながります。

シフオプの導入についての詳細は、ぜひお気軽にお問合わせください。

人気のコラム

人気のコラムをもっと見る